Ces jours-ci, ouvre à Tours le centre Olivier Debré, (CCC OD). Il a été inauguré le 11 mars 2017 par la Reine de Norvège et le Président de la République. On en parle beaucoup ; voyons ailleurs.

Non loin de là, une petite galerie a exposé, depuis le début du mois de mars, les œuvres sur papier d’Olivier Debré. La Nouvelle République en a parlé, voyez l’article si vous voulez.

Dans ce petit espace, c’est un éblouissement. Tout est là. Et il y a quelque chose d’un paradoxe.

En effet, la peinture d’Olivier Debré est faite sur des toiles immenses, comme certaines peintures des expressionnistes américains des années 50, 60, disons Franz Kline ou Morris Louis. Viennent à l’esprit des photos de Debré, armé d’un « balai/pinceau/brosse » perdu sur l’immense rideau de l’opéra de Shanghaï, dont il arpente l’espace, mais aussi du peintre dans une prairie au bord de la Loire ou de la Cisse. Ici, nous avons des feuilles de papier. Sur la plus grande, utilisée aussi pour l’affiche, la lithographie fait 100 X 74 cm. C’est « Xian Rouge » :

L’œuvre date de 1990 ; elle est verticale et par là fait beaucoup penser aux signes-personnages du peintre, mais c’est bien un paysage, avec la vigueur de l’assertion du vivant. La couleur rouge évoque la Chine et son optimisme, affirmé par cet éclair blanc vertical qui oriente de bas en haut toute l’image, souligné à gauche par une montée verte, caractéristique de Debré. A droite, il y a un équilibrage de taches blanches, rouges, vertes et rose. Dans cette dernière, le peintre a collé sur la pierre lithographique des signes en chinois qui semblent provenir d’un journal. Le peintre laissait se coller à la toile des feuilles, des débris et nous avons ici un exemple de cette technique du collage, et comme c’est un tirage, il est complètement intégré, rien n’est en relief. Cela donne encore plus de pouvoir à cette image.

Mais voyons les signes-paysages, nombreux à la galerie, et tous horizontaux. L’article de la NR avec sa photo en donne une idée, mais ils reviennent dans notre rêve sur the inward eye dont parlait Wordsworth, et d’autres, qui ne sont pas exposés mais restent dans notre souvenir.

Ainsi celui-ci,

aquatinte qui date de 1978 et qui plus tard (1985) a illustré Le livre de l’oubli de Bernard Noël. C’est à l’occasion de son exposition au Musée d’Art moderne de la ville de Paris en 1975 qu’Olivier Debré commence à faire des gravures sur papier. Ces griffures disent notre vie en ce monde. De ce point de vue, plus tard, les lithographies seront plus apaisées, mais notre présence est désormais sous-jacente et le paysage nous donne une leçon. L’introduction de la couleur et notamment dans ces paysages de Loire, nous fait ouvrir grand les yeux. Regardons ce signe-paysage de 1978 :

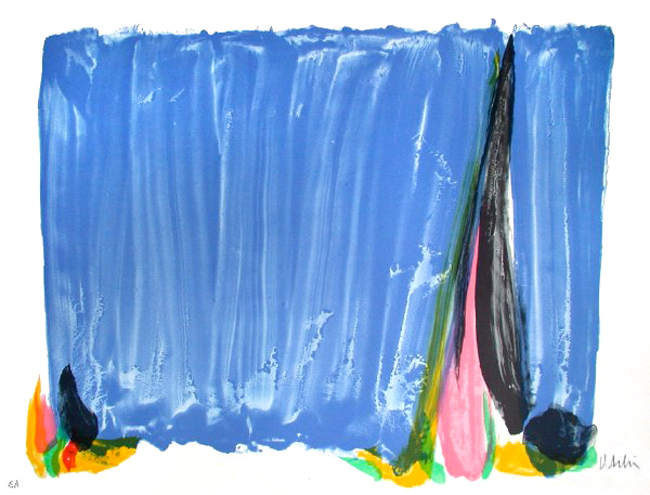

l’eau s’écoule, le temps passe, c’est la vie et aussi le rêve et l’apaisement. La douceur de la légèreté. Mais parfois, comme dans le Xian Rouge dont nous avons parlé au début de ce billet, il faut ouvrir les yeux et agir. Voyez ici, plus de 10 ans plus tard cet autre signe-paysage de Loire (de 1991), si ferme et décidé :

l’eau s’écoule, le temps passe, c’est la vie et aussi le rêve et l’apaisement. La douceur de la légèreté. Mais parfois, comme dans le Xian Rouge dont nous avons parlé au début de ce billet, il faut ouvrir les yeux et agir. Voyez ici, plus de 10 ans plus tard cet autre signe-paysage de Loire (de 1991), si ferme et décidé :

Le temps est métamorphosé en espace. Sans doute c’est une démarche artistique habituelle, mais chez Olivier Debré, elle est très forte : au-delà de la mort, j’en ai la maîtrise. Partout, les lignes amorcent des courbes. Sur la toile peinte, ces courbes tracées par le pinceau venaient du geste de l’artiste, adepte d’une action painting à la française. C’est aussi une invitation tendre, bien étudiée par le peintre. Olivier Debré avait filmé, pendant de longues minutes, les commissures des lèvres de sa fille, et cela avait donné le film Le sourire de Sylvie où il retrouvait dans les courbes foliacées cette vision apaisée et décidée de la nature, les lignes du monde. Il pensait aussi sans doute aux feuilles des iris de Monet, agités dans le vent, reflétés dans l’eau.

Avant de s’affronter à la toile, le peintre rêvait : le réel était là, il allait surgir comme dans la photo de François Poivret (phototèque CCC OD) :

Le face à face avec la toile allait prendre de longues minutes et donner ces grands signes-paysages. A la différence des toiles à l’échelle du corps humain, les lithographies sont brèves, leur taille moyenne est celle de la feuille, nous les absorbons d’un coup d’œil, l’instant de vécu qu’elles expriment devient aussitôt le nôtre. Un instant, certes, mais c’est l’univers qui est là. Ce ne sont pas des ébauches mais des œuvres à part entière. La pierre lithographique est horizontale, c’est l’espace donné à l’œuvre. Il n’y en a pas d’autre. Tout doit y être. Les yeux fermés, les images reviennent ; l’organisation du paysage ne me surprend pas : c’est un ami et comme sur un visage, on attend le sourire ; il vient. Parfois, comme ici, dans ce signe-paysage fait vers 1986,

le monde est en train de naître. On a pu dire que dans la peinture, avec ces amas de couleur disposés ici et là, c’est une expansion qui se prépare. Ici, sur la lithographie, ce n’est pas un big bang, mais des corpuscules sur le point de créer une onde. Un mouvement ondulatoire : la lumière (la couleur), c’est la matière et aussi le temps qui s’écoule.

Je ferme les yeux. Qu’importe si l’œuvre n’est plus là ; elle s’impose ; elle me possède.